Tag Archives: Constitución

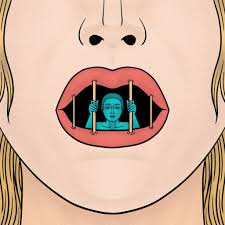

Sobre penalizar las ideas, sus difusiones y sus incitaciones

En los últimos días se ha difundido la noticia de que el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más de doscientos profesores, jueces y fiscales expertos en Derecho Penal, ha propuesto derogar el delito de ultrajes a España, despenalizar las injurias y limitar los delitos de calumnias y los de odio, de forma que las expresiones que no inciten directamente a la comisión de un delito queden fuera del Código Penal. Igualmente, el Gobierno ha reconocido que está trabajando en una reforma de nuestra normativa penal dirigida a modificar las sanciones relacionadas con la libertad de expresión.

Se trata de un asunto serio y trascendental para una Democracia, por lo que no procede que ninguna reforma ni ningún proyecto de ley estén influenciados por un concreto caso ni por una corriente de opinión pública pasajera. Se suele usar el término “legislar en caliente” para referirse a aquellos cambios legislativos con origen en un hecho o episodio de gran repercusión social que suscita un gran revuelo, dirigiéndose la intención de dicho cambio legislativo a contentar exigencias o acallar voces. Y tampoco esa vía es oportuna. Por ello, todas las Asociaciones de Jueces se han pronunciado también solicitando consenso para no reformar “en caliente” los delitos sobre libertad de expresión.

Cuatro son las ideas clave que deben tenerse en cuenta en relación a este tema como principios o pilares básicos de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho:

Primera: La libertad de expresión es uno de los cimientos de nuestro modelo de convivencia. No sólo se trata de un derecho fundamental de cada concreto ciudadano, sino que supone un requisito imprescindible para la existencia de una Democracia y de una comunidad libre. Sin ella no existe pluralismo político, ni debate público de ideas, ni posibilidad de aspirar a un sistema democrático.

Segunda: Entre esas ideas cuya difusión debe permitirse como parte de la esencia misma de nuestro constitucionalismo, figuran las ideas contrarias a las nuestras, las que no nos gustan, las que nos desagradan, las que nos parecen desafortunadas, incluso las que nos repugnan. Como se establece en una de las sentencias del Tribunal Constitucional que muestro siempre a mis alumnos, la libertad de expresión comprende la libertad de crítica «aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática».

Tercera: Pero incluso esa libertad de expresión tiene límites y, en un Estado de Derecho, tales límites deben ser eficaces, exigibles y, en algunos casos, sancionables si son traspasados. Uno de ellos es el denominado “discurso del odio” y, para distinguir las expresiones amparables en Derecho de las que no lo son, es preciso dilucidar si lo manifestado es fruto de una opción legítima que pudiera estimular el debate tendente a transformar el sistema político o si, por el contrario, persigue difundir hostilidad e incitación al odio y a la intolerancia, totalmente incompatibles con el sistema de valores de una Democracia. Conforme a las recomendaciones del Consejo de Europa y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablamos de expresiones que incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o la intolerancia, incluyendo el nacionalismo agresivo y etnocéntrico, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante. En cualquier caso, como muy bien ha explicado en varios de sus artículos el profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera, una cosa es el “discurso del odio” (que claramente incita y fomenta las anteriores conductas) y otra diferente los “discursos odiosos” (que son los que nos parecen profundamente desafortunados, erróneos o mezquinos).

Cuarta: Como una manifestación de lo anterior plenamente reconocida por los tribunales internos y los internacionales, se halla el castigo al denominado “enaltecimiento del terrorismo”, con el que se pretende contrarrestar la loa y la justificación de acciones terroristas, incluyéndose la burla, el escarnio y la humillación de quienes han sufrido esta tragedia, así como la defensa y la exculpación de aquellos que utilizan dicho terrorismo como vía para conseguir sus fines.

Atendiendo a estos cuatro principios, existe margen para reformar y mejorar nuestro Código Penal. Siempre se generará alguna duda o controversia sobre los límites entre la difusión de una idea al amparo de nuestro Derecho y la precedencia de castigarla. Sin embargo, en la inmensa mayoría de supuestos resulta sencillo separar una de otra. La llamativa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en el caso Watts vs United States del año 1969 consideró libertad de expresión decir “si tuviera un rifle, la primera persona que querría tener en el punto de mira sería Lyndon B. Johnson”. La explicación radicaba en que un Jefe de Estado no puede incluirse en ningún caso dentro de la categoría de grupo minoritario o desfavorecido, y la reacción penal contra dichas manifestaciones encuentra su justificación en impedir la estigmatización que padecen los grupos vulnerables y dotarlos de protección.

Democracia caduca, democracia perenne

Theodore Roosevelt fue el vigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido entre 1901 y 1909, así como el primero en recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Japón. Una de sus frases más conocidas es la siguiente: “Una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande o democracia”. En otras palabras, cuando una Nación se convierte en una Democracia, tal logro no puede considerarse nunca como definitivo. Las libertades y las ventajas de dicho sistema pueden degradarse, e incluso perderse, si no se realiza un esfuerzo colectivo por reforzar y progresar constantemente en los valores y elementos imprescindibles para su mantenimiento.

Theodore Roosevelt fue el vigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido entre 1901 y 1909, así como el primero en recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Japón. Una de sus frases más conocidas es la siguiente: “Una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande o democracia”. En otras palabras, cuando una Nación se convierte en una Democracia, tal logro no puede considerarse nunca como definitivo. Las libertades y las ventajas de dicho sistema pueden degradarse, e incluso perderse, si no se realiza un esfuerzo colectivo por reforzar y progresar constantemente en los valores y elementos imprescindibles para su mantenimiento.

No hace falta ser un gran estudioso ni un avispado analista para concluir que en los últimos años se está produciendo un deterioro en las sociedades que se auto califican como libres y democráticas. El asalto violento al Capitolio con el que inauguramos este 2021 constituye un buen ejemplo de la degeneración de la nación que otrora presumía de ser un modelo a seguir en lo tocante al Constitucionalismo. No obstante, en modo alguno se trata de un problema exclusivamente norteamericano. La violencia, sea física o dialéctica; la desigualdad, sea económica o social; la crisis, sea de valores o patrimonial; y el continuo enfrentamiento, sea religioso, racial o geoestratégico, conforman un caldo de cultivo muy propicio para avivar el descontento de la ciudadanía y la proliferación de los extremismos. Si a ello se añaden los asuntos derivados de una pandemia mundial y de una incontrolable presión migratoria, el porcentaje de ciudadanos que se sienten engañados ante el incumplimiento de las promesas del denominado “Estado de bienestar” y dispuestos a caer en brazos de cualquier discurso que les garantice su particular idea de progreso crece sin remisión.

A mi juicio, nos hemos despreocupado, como sociedad, de robustecer nuestra democracia, bien porque se ha consolidado la pueril y errónea idea de que basta con meter una papeleta en una urna cada cuatro años para sustentarla, bien porque se considera de forma infantil y equivocada que es suficiente con proclamar su existencia en una norma para que resista inalterable cualquier embate. Sin embargo, como ocurre con las hojas de los árboles, la Democracia puede ser también caduca o perenne, sin garantizar eternamente su supuesto escenario de libertad y prosperidad. Cuatro son las enfermedades sociales que nos aquejan y que debemos tratar y curar con afán, al modo que actualmente se lucha contra el coronavirus:

La primera: la división social en bandos irreconciliables. Las luchas religiosas, raciales, económicas y políticas provocan que ahora nos sintamos más divididos que nunca. Encontrar objetivos, principios y deseos que nos unan como sociedad resulta una ardua tarea. Se impone lo que nos separa y da la sensación de que la finalidad no es convencer, ni tampoco respetar a quien piensa distinto, sino aniquilarlo y pasarle por encima. No se ejerce la critica sobre actos o decisiones concretos, sino sobre sus autores, en función de si son “los míos” o “los otros”, y así es imposible construir una nación sobre la que asentar una democracia.

La segunda: la creciente desigualdad genera cada vez una mayor tensión social y supone una fuente de injusticia que, tarde o temprano, explota por algún lado. Todos los informes que analizan esta cuestión, provengan del organismo que provengan (ONU, Consejo de Europa, ONGs, etc.) llevan décadas alertando sobre el incremento de las desigualdades en el mundo, una realidad que evidentemente no se transforma fomentando la vía de las “subvenciones para todos”. Se trata de generar auténticas oportunidades en ámbitos como la educación, el trabajo y la cultura para que generaciones presentes y futuras puedan sentirse libres y desarrolladas en la esfera personal.

La tercera: la paulatina y constante concentración de poder en los Gobiernos, que convierten cada vez más en pura teoría, al margen de la práctica, los frenos, contrapesos y controles imprescindibles en los Poderes Públicos. Idéntica actitud ascendente presentan los partidos políticos a la hora de asfixiar la Democracia, imponiendo sin cesar las listas cerradas y bloqueadas a los votantes, teatralizando sus primarias internas y convirtiendo a sus formaciones en “oficinas de empleo” para sus afiliados, a quienes colocan en los puestos que sea menester, como parásitos incapaces de vivir prescindiendo de un sueldo público y un coche oficial.

La cuarta: la creciente falta de formación de la ciudadanía y la deficiencia de nuestro sistema educativo, que refleja la paradoja de contar con los miembros con más títulos y conocimientos técnicos y, al mismo tiempo, más crédulos y manipulables, en lugar de más críticos y reflexivos.

Si no tomamos conciencia urgentemente de esta tesitura y comenzamos a mimar nuestra democracia, un día nos levantaremos entre lamentos asistiendo a su pérdida, por colaborar con nuestra actitud a convertir en caduco un sistema que debe ser necesariamente perenne.

La inviolabilidad del Jefe del Estado

Recientemente se ha conocido la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al Rey Emérito por el supuesto cobro de unas comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. Según una nota pública difundida por dicha Fiscalía, la investigación se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española otorga al Jefe del Estado.

Recientemente se ha conocido la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al Rey Emérito por el supuesto cobro de unas comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. Según una nota pública difundida por dicha Fiscalía, la investigación se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española otorga al Jefe del Estado.

Este asunto ha reabierto el debate sobre el alcance de la citada inviolabilidad real, pues lo que establece nuestra Carta Magna es que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y que sus actos habrán de ser siempre refrendados, careciendo de validez en caso contrario. Llegados a este punto, la pregunta que se plantean numerosos ciudadanos es si tal afirmación implica que el monarca podría cometer cualquier delito o incumplir impunemente cualquier norma sin que ningún tribunal pudiera actuar contra él. De hecho, el Congreso de los Diputados, con el aval de un informe de los letrados de la Cámara, denegó una comisión de investigación vinculada a la figura del anterior Jefe del Estado, argumentándose dicha inviolabilidad como principal motivo de la denegación.

La figura de la “inviolabilidad” es una herencia histórica perpetuada hasta el día de hoy y que afecta, no sólo a las Monarquías, sino también a las Repúblicas. Por ejemplo, el artículo 90 de la Constitución italiana comienza diciendo que “el Presidente de la República no será responsable de los actos realizados en ejercicio de sus funciones”. En cualquier caso, cada vez que se discute sobre este espinoso tema se hace desde un punto de vista eminentemente teórico, dada la ausencia de supuestos prácticos concretos. No obstante, a mi juicio y por diversas razones que expondré a continuación, no cabe interpretar en modo alguno que, dentro de un Estado Constitucional, la inviolabilidad sirva para crear espacios de impunidad.

La primera razón se basa en que la inviolabilidad tiene sentido cuando se vincula con la figura del refrendo, es decir, con la asunción por otro cargo público de la responsabilidad de la que se exime al Jefe del Estado. Así, el monarca toma decisiones y realiza actos en el ejercicio de sus funciones, asumiendo sus posibles consecuencias otro responsable político. En otras palabras, únicamente cuando hablamos de las competencias reservadas al titular de la Corona, y el Presidente del Gobierno, sus ministros o el Presidente del Congreso las refrendan, se puede hablar de inviolabilidad sin que el Estado de Derecho pierda de su esencia.

De ese modo fue interpretada por los británicos (uno de los pueblos históricamente más devotos de la institución monárquica) cuando, al verse en la tesitura de valorar los límites de la inmunidad de los Jefes del Estado, accedieron a la extradición del dictador Augusto Pinochet, concluyendo que la inviolabilidad sólo puede admitirse cuando se vincule a las funciones propias del cargo. El Juez de la Cámara de los Lores, Lord Nicholls, dijo textualmente: “Nunca negaré la inviolabilidad de los Jefes de Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, pero estimo que no es función de un Jefe del Estado torturar y hacer desaparecer personas”.

La segunda razón se explica en que no debemos perder de vista que España ha firmado algunos Tratados Internacionales que impiden considerar esa inviolabilidad como un argumento para no responder por crímenes o delitos cometidos. El Tratado de Roma, que establece la creación de la Corte Penal Internacional, refiere literalmente en su artículo 27 que “el presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal ni constituirá ʻper seʼ motivo para reducir la pena. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al Derecho Interno o al Derecho Internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”.

Esta segunda razón nos permite, a su vez, reafirmarnos en la primera, ya que cuando España decidió ratificar el Estatuto de Roma y legitimar las actuaciones de la Corte Penal Internacional, se planteó la aparente incompatibilidad entre la inviolabilidad del Rey -proclamada en el artículo 56.3 de la Constitución Española- y el artículo 27 de la norma internacional ya citada. Para solventar el problema en cuestión, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que, de nuevo, vinculaba la irresponsabilidad con el refrendo. De ese modo, no existe vacío alguno ni riesgo de impunidad, habida cuenta que el Gobierno que refrenda termina asumiendo la responsabilidad de la que se descarga al Rey: «La irresponsabilidad personal de Monarca no se concibe sin su corolario esencial, esto es, la responsabilidad de quien refrenda y que, por ello, es el que incurriría en la eventual responsabilidad penal individual».

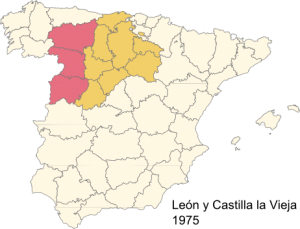

Creación de nuevas Comunidades Autónomas: De León al inacabado modelo territorial español.

Los problemas de nuestra forma territorial de Estado parece que se multiplican. Lejos de irse solucionando, los conflictos sobre esta materia se reproducen. En España nos estamos especializando en generar cada vez más y más conflictos y reivindicaciones aunque, a mi juicio, las cuestiones y demandas autonómicas que recobran especial actualidad en estos días se veían venir desde hace tiempo. En nuestro país nos hemos acostumbrado a intentar solucionar las dificultades arrinconándolas, como la avestruz que esconde la cabeza debajo del ala, con la esperanza de que el mero paso del tiempo actúe como bálsamo o, en su caso, derive en un clima adecuado que facilite el debate. Obviamente, no abordar las controversias y fiar sus remedios a la posteridad es una pésima forma de hacer política.

Los problemas de nuestra forma territorial de Estado parece que se multiplican. Lejos de irse solucionando, los conflictos sobre esta materia se reproducen. En España nos estamos especializando en generar cada vez más y más conflictos y reivindicaciones aunque, a mi juicio, las cuestiones y demandas autonómicas que recobran especial actualidad en estos días se veían venir desde hace tiempo. En nuestro país nos hemos acostumbrado a intentar solucionar las dificultades arrinconándolas, como la avestruz que esconde la cabeza debajo del ala, con la esperanza de que el mero paso del tiempo actúe como bálsamo o, en su caso, derive en un clima adecuado que facilite el debate. Obviamente, no abordar las controversias y fiar sus remedios a la posteridad es una pésima forma de hacer política.

Ahora es el municipio de León el que pide su independencia de Castilla para reconvertir aquel antiguo reino en Comunidad Autónoma. Pero, más allá de los argumentos a favor o en contra de tal petición, convendría analizar su viabilidad jurídica, es decir, si existe alguna previsión legal que ampare los deseos (mayoritarios o no, eso está por ver) de la población. Por el momento, tan solo se han esgrimido argumentos históricos. Sin embargo, retrotraerse a la Edad Media no basta y la reivindicación necesitará de algún anclaje constitucional para poder ser tramitada.

En realidad, la demanda no es nueva. El día 1 de junio de 1983, cincuenta y cuatro senadores interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En la citada impugnación se argumentaba que, mediante acuerdo de 13 de enero de 1983, la Diputación Provincial de León revocó el previo acuerdo que había adoptado el 16 de abril de 1980, con el que había ejercitado la iniciativa para la constitución de la CC.AA. de Castilla y León, notificando a la Mesa del Congreso de los Diputados dicha revocación, la cual, sin embargo, prosiguió la tramitación del proyecto de Estatuto tal y como originalmente estaba previsto. Todo ello derivó en una sentencia del Tribunal Constitucional (la 89/1984, de 28 de septiembre) que arroja alguna luz y alguna sombra sobre el asunto.

De entrada, el T.C. afirmó que “la presente Sentencia no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la Comunidad Autónoma a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo, pues de lo que se trata aquí es única y exclusivamente de si la manifestación de la voluntad de la Diputación de no ser incluida en la Comunidad castellano-leonesa en gestación en aquel momento debió o no conducir a que el legislador se abstuviese de incluirla en ella. La cuestión de lo que la provincia de León pueda pretender en el futuro no guarda relación alguna con este concreto problema”.

El Tribunal finalmente desestima el recurso, afirmando que “los Ayuntamientos y la Diputación impulsan un proceso (el de creación de una Comunidad Autónoma) pero no disponen de él”, es decir, actúan en una fase inicial pero dejan de ser actores protagonistas en fases posteriores, donde actúan otros órganos y entes. Así, se establece que las iniciativas de formar una Comunidad Autónoma, una vez adoptadas, son “actos de primera impulsión del proceso que agotan sus efectos cuando éste ha entrado en su siguiente fase”.

En dicha sentencia no se cierra categóricamente la puerta a que León se separe de Castilla, pero lo cierto es que no existe en nuestra Constitución artículo alguno que regule tal opción. Parece aceptarse con mayor facilidad el hecho de que una zona se separe de una concreta Comunidad Autónoma para pasar a forma parte de otra, pero no la creación “ex novo” de otra entidad autonómica con autonomía política propia. En ese sentido, la propia Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León habla de los requisitos para “que un territorio o municipio que constituya un enclave perteneciente a una provincia integrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León pueda segregarse de la misma e incorporarse a otra Comunidad Autónoma”.

Por lo tanto, procede afrontar de forma urgente nuestro modelo territorial de Estado en su conjunto, desde la función del Senado como cámara de representación territorial hasta la necesaria clarificación y redistribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o la introducción de la cuestión nominal de un Estado Federal que, de hecho, ya somos. Y se ha de hacer, no para contentar a grupos nacionalistas, separatistas ni de presión, sino porque nuestro modelo territorial se dejó abierto de un modo premeditado en el año setenta y ocho y debe ya cerrarse.

Lo que separa al derecho del delito

Una de las primeras ideas que traslado a mis alumnos cuando les explico la parte de la asignatura de Derecho Constitucional referida a los Derechos Fundamentales, es que no existe ningún derecho ilimitado y absoluto. Todos encuentran en algún momento un límite, normalmente cuando su ejercicio termina afectando a otro derecho igualmente fundamental de otra persona, o cuando para su efectividad se requiere del cumplimiento de determinados requisitos o formalidades. Nada hay más importante para una sociedad que el hecho de que su ciudadanía pueda ejercer sus derechos con libertad. Sin embargo, en cualquier modelo democrático y en todos los sistemas constitucionales vienen de la mano de ese elenco de derechos una serie de obligaciones esenciales para la convivencia pacífica de la ciudadanía. Desde el principio ético de que el derecho de una persona termina donde empieza el de otra, hasta los planteamientos más jurídicos que vinculan la práctica de tales derechos con el orden público, se parte de una premisa teórica lógica e innegable: mis derechos no pueden implicar la vulneración de los de mis vecinos, conocidos o desconocidos, que también ocupan su lugar dentro de la sociedad.

Una de las primeras ideas que traslado a mis alumnos cuando les explico la parte de la asignatura de Derecho Constitucional referida a los Derechos Fundamentales, es que no existe ningún derecho ilimitado y absoluto. Todos encuentran en algún momento un límite, normalmente cuando su ejercicio termina afectando a otro derecho igualmente fundamental de otra persona, o cuando para su efectividad se requiere del cumplimiento de determinados requisitos o formalidades. Nada hay más importante para una sociedad que el hecho de que su ciudadanía pueda ejercer sus derechos con libertad. Sin embargo, en cualquier modelo democrático y en todos los sistemas constitucionales vienen de la mano de ese elenco de derechos una serie de obligaciones esenciales para la convivencia pacífica de la ciudadanía. Desde el principio ético de que el derecho de una persona termina donde empieza el de otra, hasta los planteamientos más jurídicos que vinculan la práctica de tales derechos con el orden público, se parte de una premisa teórica lógica e innegable: mis derechos no pueden implicar la vulneración de los de mis vecinos, conocidos o desconocidos, que también ocupan su lugar dentro de la sociedad.

En todo Estado Democrático y en todo Estado Constitucional el derecho a manifestarse, a protestar y a difundir públicamente ideas políticas o, simplemente, ideas, constituye un pilar básico y elemental. Nuestra Carta Magna los recoge en los artículos 21 y 20.1 a), desarrollados principalmente en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Un país no puede calificarse de libre, democrático y constitucional si tales acciones se restringen, cercenan o coartan hasta hacerlas ineficaces e irreconocibles, llegando incluso hasta su desaparición. Ello, sin embargo, no significa que se ampare cualquier forma de protesta, ni que para el ejercicio de los derechos anteriormente citados deban tolerarse acontecimientos como los presenciados recientemente en las calles de Cataluña.

Tal y como viene señalando nuestro Tribunal Constitucional en infinidad de sentencias, el derecho de reunión “es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal -su duración transitoria-, el finalístico -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración-”.

Conforme a nuestra Constitución, este derecho debe ejercitarse de forma “pacífica y sin armas” y, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, deberá existir una “comunicación previa a la autoridad”, que solo podrá prohibirlas cuando “existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Fuera de estos parámetros, podemos hallarnos frente a actuaciones que no estén amparadas por ningún Derecho Fundamental e, incluso, estar hablando de comisión de delitos.

El artículo 513 del Código Penal establece que “son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: a) Las que se celebren con el fin de cometer algún delito; b) Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso”. Asimismo, en el siguiente artículo se indica que los promotores de cualquier reunión o manifestación que no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las ilegalidades anteriores, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. También, que los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Por último, que las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.

Así pues, podemos estar hablando de ciudadanos libres ejerciendo un derecho o, por el contrario, de delincuentes que deben ser detenidos, procesados y condenados por la comisión de hechos delictivos. Pero en el concreto caso que nos ocupa, la línea que separa la delincuencia del ejercicio del derecho es sumamente clara y, por lo tanto, muy sencilla de distinguir. Así que basta ya de confundir derechos con delitos.